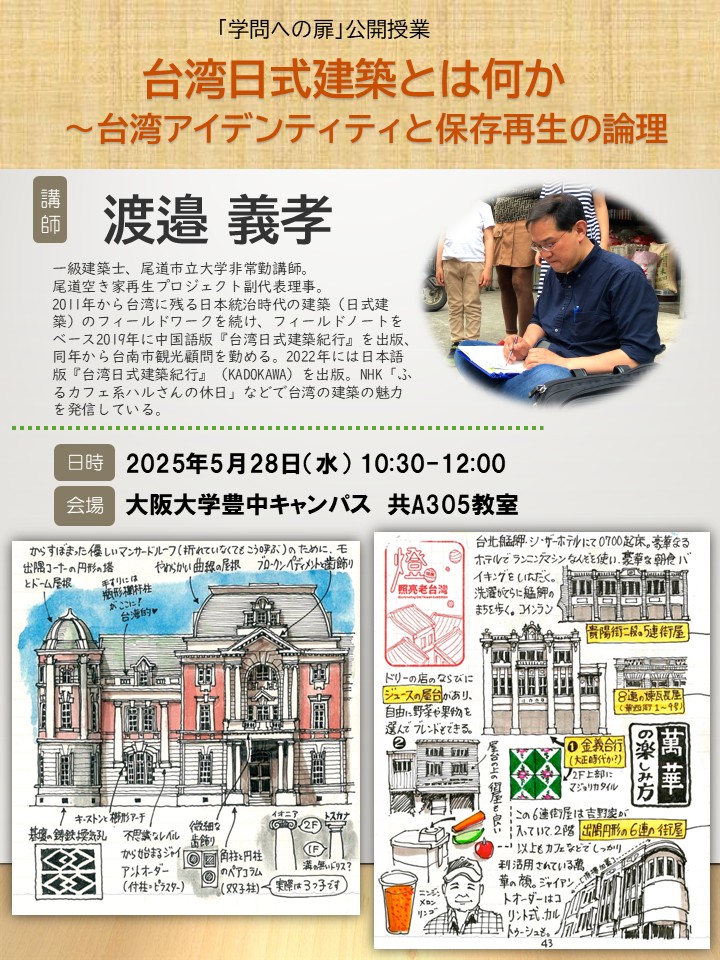

2025年5月28日 尾道市立大學講師‧一級建築師渡邉義孝老師特別講座

一級建築師的渡邉老師因對台灣的日本舊建築有興趣,自2011年起累計已造訪台灣35次,2019年出版的「臺灣日式建築紀行」就是本彙集他每次造訪每棟建築後所繪製旅遊札記叢書,此書在2022年在日本由角川出版日文版。

渡邉老師先介紹台灣常見,大家都以為是閩南特色的騎樓(亭子腳)其實是日治時期台灣總督府的規定的有趣例子做開頭,之後再簡單介紹台灣史:1945年台灣光復後日治時期建築皆被視為敵方建物而不被重視,在1987年戒嚴令解除後各地開始興起保存日治時期建築風潮。而這股保存日治建築的風潮以「文創園區」之名作為新的觀光資源席捲全台灣,保存的建築對象不分官方(総統府、銀行等)、或民間(迪化街等)。渡邉老師舉出,台灣所謂的「日式」建築其實是和風建築加上洋風(巴洛克、裝飾藝術風格)建築,以及漢風建築的混合體。老師也列舉了遍步台灣全國各地的7個案例,每個案例皆是建築物持有人,或者是民間人士所自行發起,儘管有部分政府補助但仍需自掏腰包花大大筆經費整修的案例。

最後總結渡邉老師覺得台灣人並不是純粹的「親日」,也不是因為是日本建築而喜歡,而是台灣人無論是閩南人或客家人一直在搜尋自我的認同,保存日治時期的歷史建築,就如同保存下自己祖先所留下的一部份歷史,他也指出在保存歷史建物的意識上台灣人比日本進步20年。

同學們在最後發問時間詢問關於修復這些老建築時的台灣建築地震法規以及韓國大邱日治時期的建築物不如台灣被重視等問題。經由渡邉老師的介紹大家都對台灣的日式建築及台灣歷史認同留下深刻印象。

2025年5月27日 國立臺灣師範大學 臺灣語文學系莊佳穎副教授兼系主任演講

臺灣師範大學臺灣語文學系莊家穎副教授蒞臨本校與大家分享台灣史上第一部「台語公民兒童繪本微動畫」的誕生。莊老師做為一位社會學學者並同時也是個媽媽,她用自己在親職及教育實踐上的觀點闡述以台語為首等的母語傳承及透過母語培育孩童們的公民意識等議題。當天由大阪大學人文學研究科博士前期課程2年級的內田晶擔任翻譯。

莊老師分享在育兒及留學期間深刻感受到自己與台語的距離,並從那時候開始重新了解到用台語來說話的意義。在育兒期間,許多應當是自己母語的台語詞彙說不出來的經驗讓她深切體會到言語環境變化對個人所造成的影響。演講主要介紹莊老師著作的台灣史上第一部「台語公民兒童繪本微動畫」書籍。此系列包含繪本、動畫、手語版影片、及原創故事聲書,用台語將「自由」「公義」「信念」等的公民價值寫成故事。作品『最後的烏雲豹』中透過已經滅絕的雲豹比喻現正面臨語言消失危機的母語問題,引人省思。

此演講將母語傳承從文化上、社會上的角度來重新審視做為媒體連結家庭與社會的可能性,讓在場同學們得到新的啟發。透過莊老師的實踐報告再次看出母語傳承是全世界共通的課題,例如少數民族的語言傳承等,成為大家重新思考自身的言語環境的契機。

2024年12月16日「臺灣原住民權利與狩獵文化繼承」論壇

12月在本校深尾葉子教授的策劃下,舉辦了「臺灣原住民權利與狩獵文化繼承」論壇,吸引了學生以及一般社會人士共65位報名參加。在論壇後亦舉辦以鹿肉、山豬肉和鴨肉為主的狩獵料理試吃會,提供民眾了解狩獵文化與狩獵料理的機會。

第一部分

深尾教授於開場演講中提到,本企劃源於希望讓更多人了解兵庫縣丹波市野生動物所帶來的威脅以及關於里山的問題。在前往臺灣出差期間結識了新北市原住民族狩獵協會理事長張仁傑先生,了解到臺灣原住民的狩獵文化同樣面臨相關問題,而促成了本論壇。她同時提到臺灣原住民的打獵文化乃奠基於原住民的信仰與代代相傳的智慧,而日本的打獵則已逐漸失去其文化意義,故希望透過此次論壇,讓大家重新思考狩獵文化並促進彼此的理解。

接著由東京大學博士班的周頡以「現代社会における狩猟実践と法との衝突と調和可能性:臺湾原住民の経験から」為題進行報告。她以布農族獵人Talum

Suqluman 打獵所引發的事件(亦稱「王光祿案」)作為例子說明。她表示,若能邀請理解原住民知識承繼方式者參與判決討論,就能讓法官對原住民既有文化能有更多的理解而做出適當的判決,而本案即可視為專家的意見對部分大法官的判斷產生影響的一例。

第二部分

由張仁傑理事長先生以「泰雅族的狩獵文化與其傳承」為題進行報告,並比較烏來和丹波的情況。他從自身經驗出發,和大家分享泰雅族的狩獵文化。指出隨著時代移易,打獵相關規範越趨嚴格,使狩獵文化瀕臨消失的危機,幸而近年來各地協會相繼成立並積極與政府進行對話,使情況有所改善。其後也與民眾分享獵物的照片以及兒子捕魚的影音。他提到,打獵的具體功能之一是在於能控制野生動物數量,並言及日本近年野生動物進入市區的原因之一,乃因山區種植的樹木多不能成為動物的食物來源,建議應使其恢復至接近原生林的狀態。最後也表示希望通過本次論壇獲得有關臺灣與日本地方創生的啟示。

第三部分

邀請到Chef's Kitchen Canard的主廚中西次郎以「日本的狩獵料理利用現狀與挑戰」為題進行報告。中西主廚向大家説明日本自繩文時代以來,就有食用野豬肉和鹿肉的情況,至今在特定地區比如宮崎延續相關傳統。隨後詳細說明狩獵料理試吃會的菜單與烹調方式。

討論會中 學生問到,因日本學生多數偏好都市生活使地方振興困難,想了解臺灣在這方面所下的功夫,同時也詢問應對外來種生物的方式,以及原住民立法委員的角色等問題等。在活動尾聲,主辦的深尾教授表示,非常高興能舉辦這樣的活動,讓大家討論臺灣與日本當前狩獵問題與其料理的現狀;張理事長則表示,透過這幾天的交流,讓他感受到了日本的未來;林初梅教授則感謝深尾教授拓寬了本研究講座的討論視野與可能性。

最後的狩獵料理試吃會共有約40人參與。提供了包括鴨肉、野豬肉、鹿肉等,料理手法橫跨法式與日式,大家一邊品嚐狩獵料理,一邊針對相關話題交流分享,整場活動在溫馨的氛圍中圓滿落幕。

2024年12月3日・10日 台大台文所與阪大中文系線上共同課程

本學年度於12月3日與12月10日實施兩次共同課程。由學生分組進行報告。

第一次課程由大阪大學的兩組學生,分別以日本的國語教育及古文與漢文教育為主題進行發表。探討日本小學的國語教育的第一組,首先介紹了文部科學省的三大教育要點及學習指導要領,並解釋了日本國語教育的方針。接著介紹了來自千葉縣和大阪市的教育現場,以四年級課文《ごんぎつね:狐狸阿權》所進行的實際教學案例。指出在日本的小學國語課程中,教師特別重視讓學生想像文章中登場人物心情的變化,學生們通常會花費相對較多的時間來思考,並發表自己的意見。第二組則介紹日本的古文與漢文教育。首先說明了古文與漢文教育在不同階段的目的,接著提到應提早或延後開始的對立意見。為改善大多數學生對學習古文與漢文學習的負面看法,組員建議應進行階段性教育,比如中小學階段讓學生積極接觸,高中階段則學習文法及了解闡出背景,亦提議將討論和創作等活動納入課堂,以提升主動性。強調應使古文與漢文教育成為學習傳統文化與知識的媒介。

12月10日的第二次課程,由臺灣大學學生進行發表。第一組以「臺灣文學中的日語混用」為題,介紹了臺灣文學中使用的日語詞彙。首先提到其發生背景乃是受到日治時期日語教育的影響,而在1987年以後所寫的小說中,有些是以漢字書寫「以臺語發音的日語詞彙」,並舉數例進行說明。張文薫副教授補充道,對於日語世代的作家來說,日語是母語,但對於此後的世代作家來說,是有意識地進行混用,因此在討論時必須注意兩者含義有所不同。第二組以臺灣口語中的日語混用為題進行發表。首先說明臺灣日語教育的背景,接著提到從1990年代末期出現的「哈日」現象,及「哈日族」所使用的日語詞彙。提到以中文為母語的世代可以通過漢字推測其意,因此能自如地使用;再加上2000年代以後的ACG文化以及2010年以後旅行興盛和線上交流變得更加普及等要因,也進一步推動了此一現象。最後則從發音的角度介紹了日語和臺語的關係。

第三組的報告主題為「臺灣中學的國文教材」。第一位報告者比較了臺灣和香港的國文教科書,提到近年來臺灣的國文教科書中古典文學的比例逐漸減少,並指出臺灣的教科書中除了中國古典文學外,還包含了臺灣的古典散文,而香港的教科書則包含了唐詩和宋詞等特色內容。第二位同學則比較了臺灣和日本的教科書,指出兩者在必修與選修的差異,並介紹了近年來臺灣國文教科書的改革特色包括強調美觀、將課本主題按親情、友情等類別進行配置等。

通過共同課程的交流與分享,讓臺灣和日本的學生更深入地瞭解了彼此的文化脈絡和社會發展,也期盼通過學生間的交流,構築起臺日關係的橋樑。

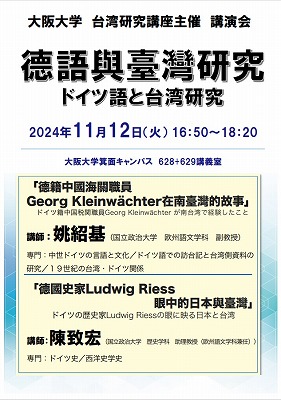

2024年11月12日 政治大學教師蒞校演講

11月12日邀請國立政治大學姚紹基副教授及陳致宏助理教授蒞臨,分別以「德籍中國海關職員Georg Kleinwächter在南臺灣的故事」與「德國史家Ludwig

Riess眼中的日本與臺灣」兩個主題進行演講。

陳致宏老師以德國史家Ludwig Riess為主角,透過當年的書信以及照片等史料,分享他眼中的日本與臺灣。Riess於1887年來到日本,並於東大授課,同時推動專業歷史學會和期刊的創立,協助日本建立現代專業史學。從臺灣成為日本殖民地後,即開始關注臺灣,由Riess所撰寫的《臺灣島史》即是第一部由專業史家撰寫的臺灣歷史。Riess認為臺灣兩度錯失了加入「世界史共同體」的機會,直到成為日本的一部分後,才又終於和世界文明連結。

姚紹基從柏林民族學博物館的藏品開始談起,介紹創館人Adolf Bastian 以及成立的願景,提到博物館藏中,有約450件臺灣原住民文物以及約70張歷史照片,最早的典藏品於1871年入館,而主要採集者之一,就是當年任職於中國海關,並於1880

年底接受委託於臺灣南部進行探勘的Georg Kleinwächter。他沿路紀錄地質,還收藏排灣族的文物。姚老師不僅分享文物的照片,亦分享了當時的文物登記簿、Georg親擬之文物清單、館藏目錄等史料。姚老師認為,這些文物因空間及政策等因素而無法重見天日,未來應積極做有效的利用與保存。

演講最後,姚老師和陳老師針對德國人是在怎樣的脈絡下進入臺灣之提問進行說明,具體地描繪了臺灣在世界發展史中的情況。

2024年10月29日/30日國立臺灣師範大學物理學系學生與大阪大學中文系學生交流會

臺師大學物理系劉祥麟教授於10月29及30日率領學生蒞校與中文系學生進行交流。第一天來到箕面校區與中文系二年級學生進行互動。雙方各以〈我的一週〉、〈我的人生計畫〉以及〈從臺灣社會看日本社會〉、〈臺灣人眼中日本社會的優缺點〉等主題進行交流分享。臺師大的學生對許多日本大學生皆於課外時間打工,並考慮未來買房或生孩子感到驚訝,顯示兩地的社會現況對年輕人產生不同的影響。接著進入中文系三、四年級的課堂,聆聽本校學生以中文介紹大阪有名的觀光景點。其後學生分成數組,由本校學生為臺師大學生進行箕面校區與圖書館的導覽

翌日前往豐中校區,參加一年級的中文課並一同參觀豐中校區,在溫暖的秋陽下為臺日青年的交流活動翻開新頁。

(最前列左3)吳正己校長

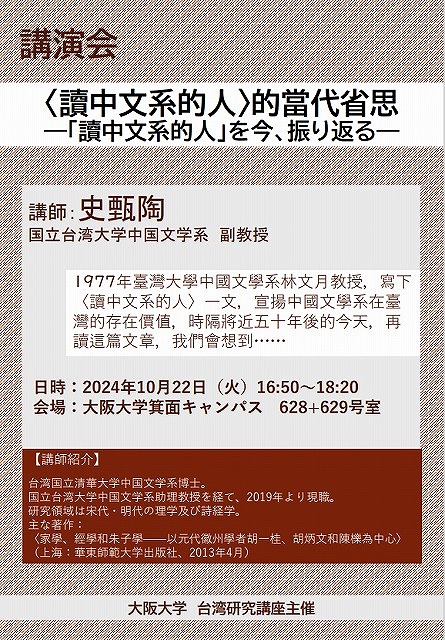

2024年10月22日 史甄陶副教授(臺灣大學中國文學系)蒞臨本校演講

本次邀請到臺灣大學的史甄陶副教授以「〈讀中文系的人〉的當代省思」為題進行演講。

史教授以林文月教授1977年的作品〈讀中文系的人〉這篇文章作為引子,分享臺灣最高學府臺灣大學中國文學系的發展與現況,並綜合時代背景,帶領大家思考「讀中文系的意義是什麼」?

史教授先帶領大學回顧臺大中文系1970-80年代的課程,再給大家介紹近年來的改變。特別是是2010年以Literacy-語文表達與分析能力、Literature-經典詮釋能力、Literate-人文素養的文化為重點,提出以提升學生個人能力為導向的教學目標,顯示「傳承國學」已經不再是首要的條件。除此之外,應用類型課程的增設,無非是希望能提升學生閱讀、思考及寫作等自我表述的能力。而今年度所新開設的「生成式AI的人文導論」和「AI與數位人文研究專題」,更是吸引相當多學生選修,蔚為話題。從歷史的角度,可以很明顯地看到臺大中文系出現從理論到應用、從古代到現代,以及從國家民族到個人的改變。

最後老師指出,中國文學應從國學的框架下出來,讓中國文學能夠回到人的存在的學問,並對人的生存產生意義與價值。

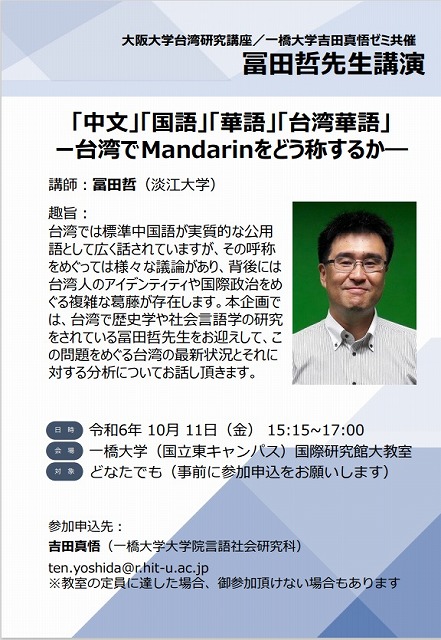

2024年10月11日 冨田哲老師(淡江大學日本語文學系副教授)演講

2024年10月11日,由大阪大學臺灣研究講座與一橋大學吉田真悟研究室共同策劃,邀請淡江大學日本語文學系冨田哲副教授前往一橋大學,為大學生解開「Mandarin」一詞在臺灣的多樣面貌。

冨田老師是臺灣社會語言學以及臺灣史的專家,講座中對於在臺灣,如何使用「中文」、「國語」、「華語」、「臺灣華語」等詞彙,以及隨著時間,該詞彙在社會上所代表的意義與象徵有什麼樣的變化進行解說。

首先,冨田老師指出,儘管「中文」、「國語」、「華語」這三個名稱的英文皆為Mandarin,但它們各自具有不同的內涵。接著解釋了「臺灣華語」的形成過程以及其背後的意義。此外也提到,Mandarin未來可能會被接受為「我們(臺灣人)的語言」,並預計有一股將「國語」、「中文」重新詮釋為「臺灣華語」的趨勢逐漸顯現。雖然預期未來的華語圈將更強調臺灣語言的獨特性,但與此同時,富田老師提及,也有學者曾說,中文是在早年強勢語言政策下所普及的,是否可視為台灣人的語言似乎尚有議論空間,也是值得繼續探究的課題。

日期時間:2024年10月11日 15:15~17:00

地點:一橋大學 國立東校區 國際研究館大教室

演講主題:「中文」「国語」「華語」「台湾華語」―台湾でMandarinをどう称するか

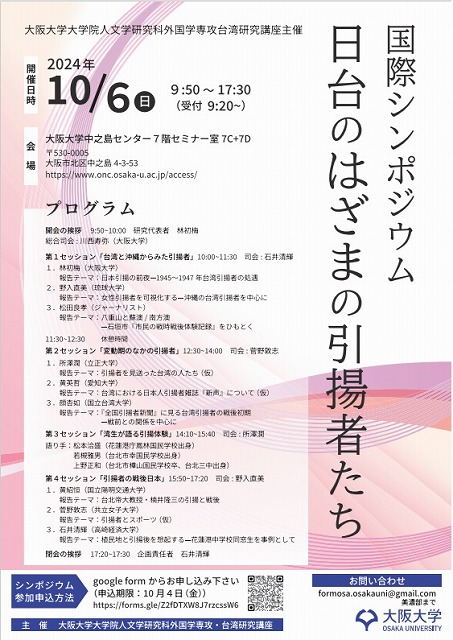

2024年10月6日大阪大學臺灣研究講座舉辦「日臺のはざまの引揚者たち」(在日本與臺灣之間的引揚者)國際研討會

大阪大學臺灣研究講座於今年10月6日假大阪大學中之島校區7樓會議室舉辦「日臺のはざまの引揚者たち」(在日本與臺灣之間的引揚者)國際研討會,邀請到多位學者針對本主題進行發表,亦吸引了70名以上國內外學者與民眾前來共襄盛舉。

本研究計畫講座主持人林初梅教授所自2022 年9月起,集結日臺兩地研究人員,針對與台灣引揚的主題進行多次線上專題研討。由於關於從臺灣到日本的引揚活動還有諸多尚待開拓之處,因此擬透過本研究,在戰後引揚研究的框架之中,找尋一個屬於從臺灣返回日本的引揚者的定位,並將那一段史實進行更具體的描繪。

此次主要圍繞在「臺灣與沖繩的引揚者」、「變革時期的引揚者」、「戰後日本的引揚者」三大主題,由大阪大學林初梅教授、琉球大學野入直美教授、記者松田良孝、立正大學所澤潤教授、愛知大學黃英哲教授、臺灣大學顏杏如副教授、陽明交通大學黃紹恆教授、共立女子大學菅野敦志教授、高崎經濟大學石井清輝副教授等專家學者進行研究論文發表。並特別邀請到三位灣生,敘說他們在臺灣的生活和引揚經歷。臺下與會的其他灣生也積極發言交流,一同構築當年的情況,呈現教科書中不曾出現的戰後史。

與會民眾發言踴躍,足見對此議題的關心程度。相關研究成果預計於明年出版專書,為未來的研究打下奠基石。

2024年9月7日 第七次臺灣引揚研究會

2024年9月7日於廣島大學東京辦公室及線上同步舉辦第七次臺灣引揚研究會。本次由記者松田良孝與所澤潤教授進行研究發表。

首先由記者松田良孝發表了一份有關蘇澳/南方澳與八重山之間遣返的研究報告。他注意到目前研究者在考慮整個沖繩戰役時,對八重山的情況和戰爭情況仍沒有足夠的共同理解,因此介紹了八重山戰時重要的「戰時瘧疾」的發展,並介紹與引揚直接相關的疏導工作。接著,透過關於戰時疏導與引揚經驗的相關記事與數據分析,指出八重山對於從蘇澳/南方澳啟航引揚的重要性。報告後,與會者針對沖繩的疏導制度和實際情況、引揚回八重山的時間……等進行討論。

後半部分由所澤潤教授進行研究報告。他指出對目送引揚者離去的臺灣人而言也是一件大事。因此以目前所收集的口述歷史訪談紀錄為本,將臺灣人對於引揚的體驗進行梳理。這次所提及的內容涉及層面廣泛,從臺灣人的角度揭開了引揚時的面紗。在交流問答的時候,其他研究者提出了多方面的問題。例如當時的臺灣人對將來有什麼樣的認識?不同階級的臺灣人對日本的認識有什麽不同?...等。

本研究團隊將集合這七次的成果舉行國際研討會,向一般大眾公開研究成果。

日期時間:2024年9月7日10:00~12:30

地點:廣島大學東京辦公室及線上

(東京都千代田区内幸町一丁目3番1号幸ビルディング2F)

報告者:

1.松田良孝(記者)

主題:八重山と蘇澳/南方澳―石垣市『市民の戦時戦後体験記録』をひもとく

2.所澤潤(立正大學教授)

主題:引揚者を見送った台湾の人たち

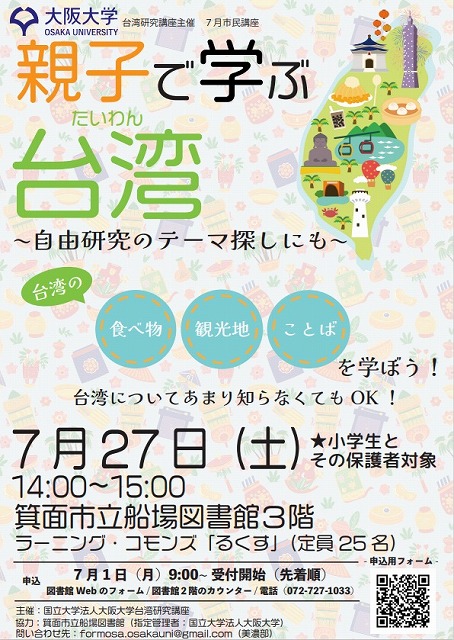

2024年7月27日 市民講座「親子共學趣臺灣」

由臺灣研究講座主辦,以小學生親子為對象的「親子共學趣臺灣」講座,在箕面市立船場圖書館熱鬧登場。本次由講座相關人員將研究成果以寓教於樂的方式向在場民眾介紹關於臺灣的歷史地理、交通貨幣、飲食文化及旅遊景點,還有最具特色的原住民文化和棒球等。並以饒富節奏感及互動的方式,進行簡單的中文自我介紹和臺語問候教學。最後以臺灣美食及知名景點的牌卡進行親子對戰遊戲,融合語言與文化學習,提供學生暑期研究素材。

活動的熱烈回響可從所發放的問卷略知一二,「很高興了解了很多關於想去的地方和食物的知識。」、「猜猜看和發音練習,引發了孩子們的興趣,讓他想去臺灣」、「能和從臺灣來的留學生一起練習發音真是太好了!」當中也不乏到過臺灣三次以上的家長,即便如此,他們仍表示透過今天的活動,獲取到許多關於臺灣的新知識,對親子都有所助益。

2024年6月29日 中村地平紀錄片上映會

6月29日於本校一樓大阪外國語大學紀念講堂舉行了中村地平紀錄片放映會。

中村地平是一位與臺灣有著密切關係的日本作家,1908年出生於日本宮崎,國中畢業後進入臺北高等學校(現為國立臺灣師範大學)就讀,後為著名作家兼南方文學的倡導者。在戰爭期間被徵召入伍,1944年回到宮崎,戰後投身於宮崎的文化復興、教育和地方發展。

本次活動放映的紀錄片内容,是從相關人士的文獻和證言,追述中村作為軍事作家在馬來半島、新加坡等地的經歷,以及他如何專注於故鄉的戰後重建。當天,導演小松孝英亦親臨會場,分享拍攝的幕後故事並與在場民眾交流。

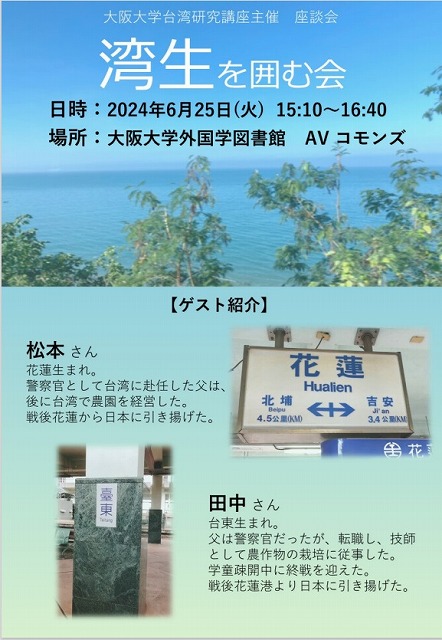

2024年6月25日 灣生座談會

在林初梅教授的「透過學校教育看台灣」課堂中,舉辦了與灣生的座談交流會,邀請了三位灣生(出生在殖民地台灣的日本人)來到本校與學生交流。

在學生的主持下,三位灣生首先談到他們自己與家人的背景、在台灣的生活經驗,以及當時的歷史教育是如何看待台灣的。 三位嘉賓特別談到他們在那些地方與大自然的關係、學校生活、與台灣人(包括原住民)的互動、戰爭經歷,以及嘉賓們的父親與霧社事件的關係。三位來賓也談了他們自己的認知和想法。

在問答時間,一位學生提出了如何從學生的立場來傳達歷史的問題,另一位則對霧社事件感興趣。在整個圓桌討論的過程中,學生們獲得聽到灣生講述當年的各種故事的寶貴機會。

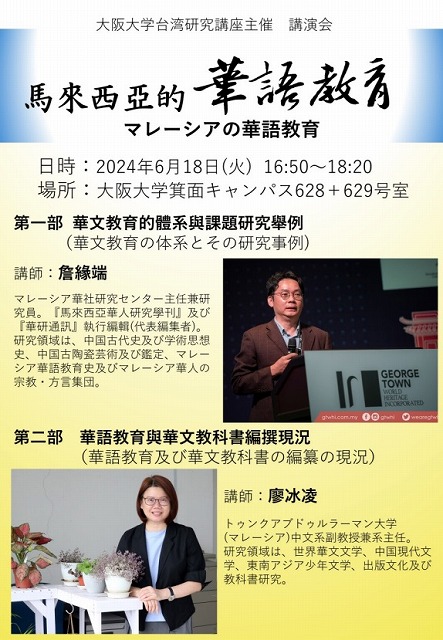

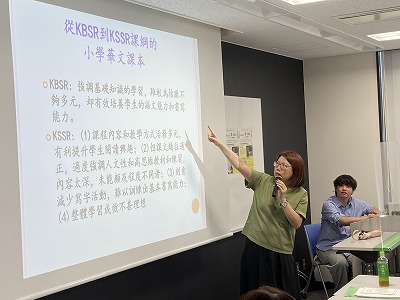

2024年6月18日 馬來西亞的華語教育 演講

本次邀請到馬來西亞的兩位專家學者(詹緣端主任(馬來西亞華社研究中心)及廖冰凌副教授兼系主任(馬來西亞拉曼大學中華研究院中文系))分享馬來西亞的華語教育。

首先詹主任以國家教育制度、華教體系與問題作為前半的主軸,並舉華文小學與獨立中學做為例子說明。同時也提到現今華文小學是符合政府理想的教育體系。

廖教授則提到馬來西亞華文教科書有著在戰前中國化、戰後本土化的不同之外,近幾年如何在語言教學與文學性當中取得平衡也蔚為話題。

古川裕教授、黃紹恆教授、中田聰美副教授與郭修靜特任教師也一同前來共襄盛舉,討論氣氛相當熱烈。

日期時間:2024年6月18日 16:50~18:20

地點:大阪大學箕面校區 628+629教室

講題:1.馬來西亞華文教育的體系及其課題研究舉例--兼談國家教育法令與語言政 策問題 (詹主任)

2. 華語教育與華文教科書編撰現況(廖副教授)

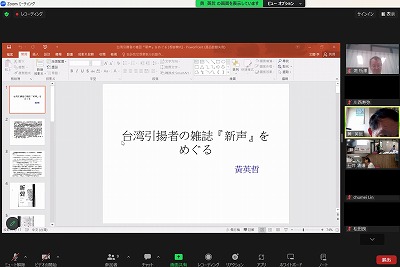

2024年6月9日 臺灣引揚研究會(第六次)

2024年6月9日舉辦第六次臺灣引揚研究會。本次由林初梅教授與黃英哲教授進行研究發表。

首先由林教授以「日本引揚の前夜:1945~1947年台湾引揚者の処遇」為題進行報告。林老師本次研究使用了從臺灣來的一手資料確認了當時的情況,對自身關注的留用日本人的學校的調查情況進行報告。

後半,黃英哲老師以 〈以臺灣引揚者雜誌《新聲》為中心的考察〉進行發表。將焦點置於自身所關心的魯迅文學,針對所刊載的「藤野先生」一文與日後讀者的疑問進行思索。

這次的兩個報告都引起極熱烈的討論,無論對於今後所舉行的國際研討會或成果出版都提供了相當充實的內容。

日期時間:2024年6月9日10:00~12:30

地點:廣島大學東京辦公室及線上(東京都千代田区内幸町一丁目3番1号幸ビルディング2F)

報告者:1.林初梅(大阪大學教授) 主題:日本引揚の前夜:1945~1947年台湾引揚者の処遇

2.黃英哲(愛知大學教授) 主題:以臺灣引揚者雜誌《新聲》為中心的考察

2024年5月31日 八百金股份有限公司營運長及共同創辦人林宜平女士演講

5月31日,深尾葉子教授邀請八百金股份有限公司營運長及共同創辦人林宜平女士來到學校,以「100公頃上游流域收復計畫」為題與學生分享與上游農家一同打造無農藥農業和友善環境的生態村的經驗。她透過推出「臺灣藍鵲茶」、「石虎米」、「山麻雀小米」等品牌,與農家簽訂無農藥栽培契約,再協助作物銷售,透過這樣的活動實踐SDGs永續經營。最後並說明「臺灣藍鵲茶」經營的背景以及文化意義,也請在場同學品嘗臺灣茶。

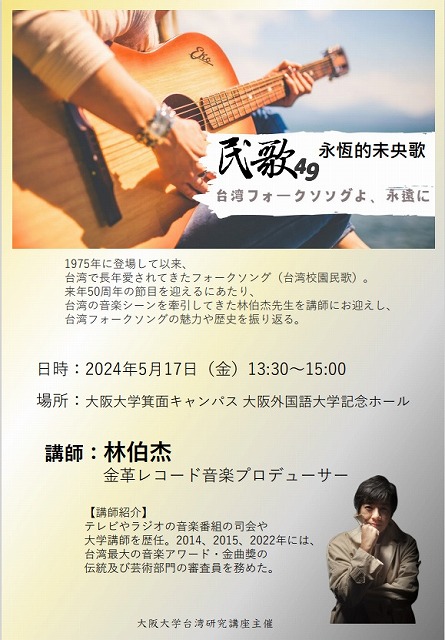

2024年5月17日 林伯杰總監「民歌49 永恆的未央歌」音樂講座

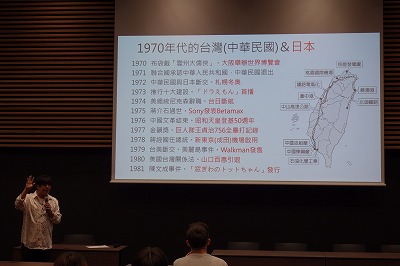

2024年5月17日下午,著名音樂製作人林伯杰先生蒞臨本校,於箕面校區大阪外國語大學紀念講堂,以「民歌49 永恆的未央歌」為主題介紹了臺灣校園民歌50年來的歷史、時代背景、幕後故事等。

從國際上所發生的歷史事件對臺灣音樂的影響出發,提到臺灣校園民歌的發韌應是1975年楊弦在臺北中山堂舉辦演唱會以及1976年李雙澤以臺語演唱臺灣民謠後,主張唱自己的歌的人陸續出現,並得到臺灣社會的認可。1977年設立了金韻獎以表揚優秀的校園民歌,清新與平易近人是校園民歌歌手的最大特徵。此後陸續誕生《橄欖樹》等熱門歌曲,然而受到戒嚴的影響,無法發行CD或被迫更改歌詞之類的事情也時有所聞。最後指出臺灣音樂在80年代以校園民歌作為先鋒,走上了自己獨特的道路,成為臺灣流行音樂的關鍵時代。

透過本次的演講,使中文系學生對於臺灣的流行音樂又有更進一步的認識。